Indice

In un pugno di terreno si incontrano più mondi: il minerale e l’organico, ed insieme la vita e la morte. Tutti i regni viventi completano qui il loro ciclo di vita: polvere siamo ed in polvere ritorneremo, finché la vita saprà rinascere, ancora e sempre nuova, come l’araba fenice, da un pugno di terreno.

La terra: quella dei campi, dei giardini, dei vasi e degli incolti, dei boschi e dei prati.

La terra è composta di materiali minerali e di materiali organici.

I materiali minerali, inorganici, derivano dalla frantumazione meccanica e dall’attacco chimico delle rocce, siano esse quelle sottostanti nelle profondità dello stesso terreno che dislocate in luoghi del tutto diversi. Si tratta di materiali per lo più in forma corpuscolare: da polveri a granelli, fino a sassolini e vere e proprie pietre – quindi minerali o gli aggregati eterogenei di questi – quelli che il geologo è solito definire rocce; ma anche sali minerali solubili, eventualmente in soluzione nell’acqua presente. C’è sempre acqua nel terreno, di solito anche nel terreno apparentemente più riarso, anche se questa può risultare difficile da osservare, ed ancor più da estrarre.

I materiali organici possono essere molecole indipendenti – anch’esse talvolta solubili – grandi aggregati, o addirittura esseri viventi completi e vitali: batteri, funghi, protisti, piante ed animali. In un pugno di terreno – di un buon terreno – si possono trovare, e di solito si trovano, tracce di tutti i regni che popolano la terra. Certo, come rappresentante del regno animale non troverò di sicuro un canguro, ma piuttosto un insetto minuscolo, grande meno di un millimetro, o meglio ancora le sue uova, e di una pianta potrò trovare i semi, oppure un frammento di radice o di rizoma ancora vitale, magari ancora perfettamente in grado, nelle condizioni opportune, di germogliare rigenerando un nuovo individuo.

Dei viventi, in particolare, il terreno racchiude un po’ tutte le gradazioni intermedie che vanno dalla vita alla morte. “Oibò” – sussulterà a questo punto certamente qualcuno – “come fanno ad esistere delle gradazioni intermedie fra i due concetti più antitetici che esistano, quello della vita e quello della morte?”. In realtà l’antitesi sta soprattutto nella percezione umana: se ad esempio non pensiamo più all’uomo ma ad una pianta, un ramoscello reciso, una foglia, persino il frutto che teniamo nel vassoio in cucina per settimane intere, prima che si secchi o marcisca del tutto, fino all’ultima cellula, racchiude ancora al suo interno il miracolo della vita.

Ma torniamo alla nostra visione d’insieme su questo mondo incredibilmente complesso ed affascinante che stiamo stringendo nella mano.

Dal punto di vista scientifico, il terreno può essere definito come un miscuglio eterogeneo con composizione indefinita anche sul piano qualitativo.

Per cominciare, in esso coesistono tutti e tre i principali stati di aggregazione della materia: solido, liquido (l’acqua e le sue soluzioni) e gassoso (principalmente, ma non unicamente, l’aria atmosferica).

LA STRUTTURA DEL TERRENO

A volte anche il chimico deve chiudere un occhio e, prima di domandarsi “da cosa è fatta” una cosa, deve accontentarsi di osservare “com’è fatta”.

La prima cosa che salta all’occhio quando si parla di un terreno è la sua tessitura, o granulometria, o meglio ancora “distribuzione granulometrica”: ammettendo che un terreno, magari un incolto, possa contenere al suo interno dalle pietre così pesanti da non riuscire a sollevarle alle microparticelle di diametro inferiore ai 2 micron, risulta di fondamentale importanza per qualsiasi pratica agronomica ma anche per la preservazione idrogeologica del territorio conoscere quali sono i rapporti tra le diverse frazioni granulometriche che caratterizzano il terreno in esame. Esigenza questa ancora più importante se si considera il fatto che ciascuna frazione determina non soltanto un effetto fisico-meccanico, ma anche un’influenza chimico-biologica differente.

Esistono delle leggere differenze nella definizione dei limiti delle classi di diametri delle particelle che compongolo la cossiddetta “terra fine” in un suolo: secondo la distinzione del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Unitic (USDA), maggiormente utilizzata al mondo, e secondo l’organismo internazionale ISSS. Secondo l’USDA le classi diametriche della terra fine sono:

• argilla, con diametro minore di 2 micron;

• limo, diametro compreso fra 2 e 50 micron;

• sabbia, fra 50 micron e 2 mm.

La determinazione della granulometria viene effettuata solo sulla parte di terra fine, viene quindi eliminata la parte di scheletro tramite setacciatura. Per una determinazione ottimale vanno effettuati dei pretrattamenti:

• aggiunta di HCl fino a pH 3, in modo da eliminare i carbonati;

• trattamento con H2O2 per ossidare la sostanza organica;

• aggiunta di una soluzione di metafosfato sodico o “calgon” per agevolare la dispersione e impedire la riaggregazione delle particelle.

Diverse sono le modalità per approcciare lo studio granulometrico della frazione fine del terreno: il più utilizzato è quello “ad umido”, che si basa sulla diversa velocità di sedimentazione delle particelle, in base alle loro diverse dimensioni, all’interno di un cono trasparente e graduato.

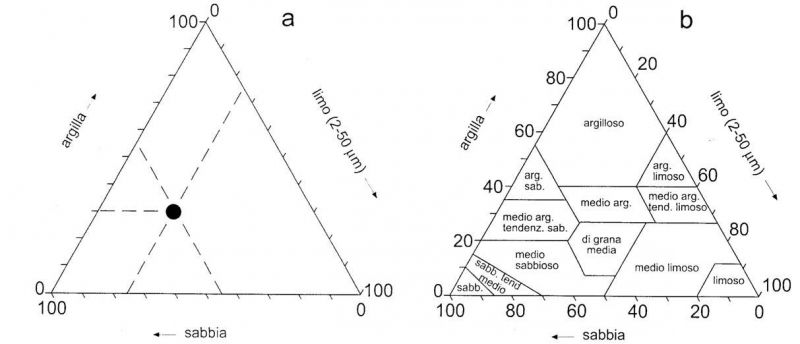

Una volta determinata l’incidenza percentuale delle tre frazioni principali (sabbia, limo ed argilla), si può procedere alla determinazione della tessiture del terreno per mezzo di un diagramma triangolare, del quale esistono in circolazione alcune varianti.

Istruzioni per il calcolo:

1. entrare con la percentuale della “sabbia” sul lato “sabbia” e tracciare una linea parallela rispetto al lato “limo”

2. entrare con la percentuale del “limo” sul lato “limo” e tracciare una linea parallela rispetto al lato “argilla”

3. entrare con la percentuale della “argilla” sul lato “argilla” e tracciare una linea parallela rispetto al lato “sabbia”

Il punto dove si intersecano le tre linee ricade all’interno di un’area che individua il nome della classe a cui il terreno appartiene.

ARIA ED ACQUA NEL TERRENO

L’aria nel terreno ha solitamente un contenuto in ossigeno minore ed uno in anidride carbonica maggiore rispetto a quello dell’atmosfera a causa dei processi di respirazione ad opera dei macro- e microrganismi non fotosintetici del terreno.

Solo in situazioni di particolare anaerobiosi del terreno – ad esempio in forte carenza di ossigeno dovuta per esempio alla prolungata sommersione del terreno ed alla sua costipazione meccanica, il prevalere di processi di degradazione riduttiva delle spoglie di piante ed animali può portare alla formazione di molecole quali metano, ammoniaca, idrogeno solforato e fosfina.

In un terreno adatto alla crescita della maggior parte delle piante, invece, l’aria dev’essere libera di circolare liberamente (terreno “leggero”).

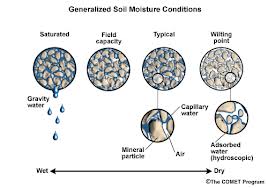

A differenza dell’aria, l’acqua nel terreno svolge una fondamentale funzione di media nella solubilizzazione, nel trasporto e nello scambio di specie chimiche, sia molecolari che ioniche, ad esempio dai siti di scambio ionico localizzati sulle particelle argillose – compresi i colloidi – ai peli radicali delle piante, rendendo possibile inoltre quel minimo di solubilità alla quale anche i componenti minerali dei quali sono costituite le sabbie possono andare incontro. L’acqua media inoltre i processi di redox nel terreno, solubilizzando per esempio l’ossigeno atmosferico, e gli stessi processi vitali dei microrganismi decompositori: senza acqua non c’è decomposizione microbiologica, ed in effetti uno dei migliori requisiti per un buon processo di “mummificazione” delle spoglie di un essere vivente è la carenza di acqua, per lo meno di quella che viene definita “acqua libera”, ovvero non semplicemente adsorbita idroscopicamente dalle particelle più idrofile dei materiali.

Lo stesso “punto di appassimento” corrisponde ad un contenuto di acqua residua nel terreno non superiore a quella adsorbita idroscopicamente sulla superficie delle particelle più piccole, siano esse minerali (argille) o organici, e nei loro capillari, dai quali neppure le radici delle piante – che pure sono ben disposte a spendere energia per estrarre acqua da un terreno, diciamo, poco meno che saturo di acqua – non sono più in grado di estrarla. Quest’acqua capillare può ancora servire comunque a mantenere la coesione delle particelle di terreno, in virtù della forza dei legami idrogeno che riesce a stabilire fra esse, e può essere determinata analiticamente con tecniche quali la valutazione della perdita percentuale in peso conseguente all’essiccazione in forno di un campione di terreno.

LA COMPONENTE MINERALE DEL TERRENO

In principio era la roccia; la roccia era composta da più di un minerale – ed ogni minerale – con la sua composizione elementare, di struttura e la sua forma cristallina – era una sostanza chimica diversa.

Da questi miscugli eterogenei allo stato solido – le rocce appunto – si è pervenuti ed ancora si perviene, nel corso degli anni, talvolta dei secoli, ad un terreno che costituisce il substrato di ancoraggio, nutrimento e protezione per la maggior parte della vita sul nostro pianeta.

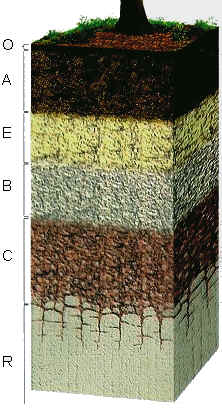

Il processo che porta la roccia originale a divenire essa stessa terreno prende il nome di pedogenesi (formazione del suolo) e coinvolge processi fisici, chimici e biologici.

Per quanto l’argomento sia di fatto insospettabilmente più complesso di quanto non possa a prima vista apparire, una delle condizioni essenziali affinché una roccia – entità per antonomasia solida e compatta – possa avviarsi a diventare terreno, o meglio la frazione minerale del terreno – passa attraverso il suo sgretolamento.

Non per niente la principale classificazione della frazione litica del terreno – che in pratica è quella minerale, inorganica – non fa tanto riferimento alla composizione chimica, quanto alla granulometria delle varie componenti di questa frazione.

Sabbia, limo ed argilla: queste le tre frazioni granulometriche del terreno, quelle che ci hanno trasmesso fin da piccoli dalla pagine del sussidiario.

La sabbia in fondo possiamo considerarla semplicemente alla stregua della roccia madre, opportunamente frantumata.

La roccia madre può essere quella sottostante il terreno sabbioso (che in questo caso si dirà autoctono), oppure può trovarsi in posti completamente diversi, come capita per i sassi, poi frantumati a ciottoli, poi frantumati a ghiaia e poi ridotti a sabbia trasportati dai fiumi, dai ghiacciai e, almeno per i corpuscoli più leggeri, anche dal vento. I terreni cosiddetti alloctoni, godendo di una provenienza eterogena dei suoi corpuscoli sabbiosi, vantano solitamente una composizione chimica più variegata e, a parità di altre condizioni, riescono a fronteggiare meglio le molteplici esigenze di approvvigionamento minerale da parte delle piante.

Non possiamo tuttavia pensare che la suddivisione di una grande roccia nello stesso peso di fine sabbia non abbia conseguenze sulla sua composizione chimica: come in tutte le reazioni chimiche delle sostanze allo stato solido, anche la trasformazione chimica delle rocce ed in particolare dei minerali che le compongono avvengono unicamente alla superficie di questi e pertanto la velocità di questi processi – a parità di altre condizioni – avverrà proporzionalmente alla loro superficie di contatto con il fluido reagente, nel caso delle rocce con l’aria e con l’acqua. A parità di peso complessivo, una roccia frantumata in sabbia avrà sia una superficie esposta dei singoli granelli di ordini di grandezza più estesa rispetto all’originale, sia una quantità di canalicoli fra un granello e l’altro sufficientemente grandi da lasciare circolare al loro interno sia l’acqua (con tutte le sostanze reattive che essa può sciogliere, ad iniziare dall’ossigeno e dall’anidride carbonica), sia una volta che quest’acqua sia scivolata via per gravità (in linguaggio tecnico si dice “percolazione”) l’aria stessa. Una sabbia contenente minerali del ferro in forma ridotta, il Fe(II), non tarderà molti anni a cambiare colore, assumendo almeno in superficie il color ruggine tipico del ferro ferrico, il Fe(III); e a chi dovesse obiettare che si tratta comunque di un’alterazione superficiale, ricordo che questa sabbiolina ormai ha assunto una superficie così grande che anche le alterazioni superficiali incidono ormai molto sulla composizione del bulk.

Nonostante questo la sabbia risulta essere comunque una riserva minerale a lunga scadenza – sebbene a lentissima cessione – di elementi minerali in forma ionica, maggiormente idrosolubile, al resto del terreno. Riserva del tutto inutile, che rischia di percolare via negli strati profondi fino alle falde acquifere alla prima pioggia, se non incontra al suo fianco la capacità ritentiva idrica e ionica di un’altro componente essenziale di ogni buon terreno, l’argilla.

Tra i materiali minerali, o comunque inorganici, prevalgono solitamente i silicati e gli alluminosilicati, seguiti da carbonati, fosfati, idrossidi ed ossidi, seguiti da sali sempre inorganici idrosolubili quali solfati, cloruri e nitrati. Tra i cationi prevalgono invece calcio, magnesio, sodio, potassio e ferro.

Consultando una tabella relativa all’abbondanza sulla crosta terrestre dei diversi elementi chimici della tavola periodica non si può infine rimanere sorpresi di come tra gli elementi più diffusi ne figurino alcuni di insospettabili, che siamo soliti associare a qualcosa di “esotico” o comunque di costoso, come ad esempio zirconio (0.013% crosta terrestre), titanio (9° elemento in abbondanza: 0.6% della crosta terrestre) e vanadio (0.014% della crosta terrestre).

Nel linguaggio geochimico tuttavia sono la norma molecole, o comunque unità strutturali, ben più complesse di quelle che vengono riportate ad esempio sui libri di chimica inorganica: la coesistenza nella stessa specie chimica di anioni di tipo diverso, come ad esempio negli allumino-silicati, e spesso anche di cationi diversi, con i monovalenti più facilmente scambiabili nei confronti dell’eventuale soluzione acquosa circolante. A puro titolo di esempio si citano minerali come la biotite K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2, la clorite (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2•(Mg,Fe)3(OH)6 o la vesuvianite (o idrocrase) Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4.

Quelle di dimensioni inferiori a 0,1μ hanno proprietà colloidali e hanno perciò un ruolo di interazione dinamica con gli altri componenti.

La frazione granulometrica del terreno per certi versi più difficile da descrivere è probabilmente il limo. Difficile da affrontare sia perché a differenza di sabbia ed argilla, ed anche delle frazioni organiche come l’humus, è entrato solo marginalmente a far parte del nostro linguaggio e immaginario (per antonomasia quello che ci viene in mente era il limo fertile depositato dal Nilo nell’antico Egitto), sia perché questa componente minerale del terreno possiede caratteristiche intermedie fra quelle della sabbia e quelle dell’argilla.

Di primo acchito si potrebbe dire che la distinzione è ancora una volta su base granulometrica, e di fatto siamo soliti parlare di limo quando le particelle hanno un diametro equivalente sferico compreso fra i 2 micron (limite con l’argilla) ed il 75 micron (limite con la sabbia fine). Di fatto la distinzione fondamentale, anche a parità di granulometria, è seppur indirettamente legata alla composizione chimica, o meglio alle proprietà fisico-meccaniche che da questa derivano: seppur molti fini, le particelle di limo non coedono fortemente le une alle altre – con il contributo di un film d’acqua di spessore talora molecolare – e non attribuiscono quindi alla massa del terreno le caratteristiche plastiche tipiche invece dei terreni argillosi.

Dal punto di vista geotecnico, il limo, è la frazione fine di terreno naturale sciolto che, a differenza dell’argilla, non possiede coesione e pertanto non ha un comportamento plastico. La distinzione tra limo e argilla è pertanto legata, oltre che alla granulometria, al comportamento del materiale (plastico o non plastico), generalmente accertata con la determinazione dei limiti di Atterberg; cio nonostante molte norme tecniche tendono a definirlo anche dal punto di vista della dimensione dei grani, pur riconoscendo che la distinzione tra limo e argilla dal punto di vista granulometrico è meno significativa rispetto a quella condotta secondo la prova di plasticità.

Generalmente il limo comprende la frazione di terreno avente grani di diametro equivalente sferico inferiore ai 75 micron e superiore a 2 micron.

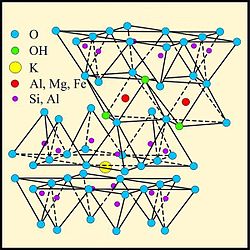

L’argilla infine è composta soprattutto da alluminosilicati, ed in questo rispecchia molto da vicino la composizione più ricorrente della stessa crosta terrestre, che tanto è ricca di questi due elementi – il silicio e l’alluminio, entrambe in forma anionica – da prendere nel gergo dei geologi da denominazione di “SiAl”. Anche se può apparire come una descrizione chimica per certi versi sufficiente, parlare di alluminosilicati significa a malapena definire le regole del gioco, in quanto gli alluminosilicati possono essere considerati alla stregua di eteropolimeri inorganici – le cui unità monomeriche sono appunto composte da silicati e da alluminati – organizzati fra loro in una possibilità pressoché infinita di combinazioni reciproche, ad iniziare proprio dalla dimensionalità stessa del polimero formato: monodimensionale (o per meglio dire lineare, a catena), bidimensionale (laminare, a fogli) e tridimensionale (estensione nello spazio).

Struttura chimica e granulometria minima attribuiscono alla frazione argillosa del terreno due fondamentali proprietà: quella di poter stabilire un’elevatissima quantità di legami idrogeno, specie sfruttando l’effetto ponte esercitato da strati molto sottili di molecole d’acqua, e quella di poter scambiare con facilità ioni, soprattutto cationi, fra i quali importanti elementi fitonutritivi (fra i quali potassio, magnesio, calcio, ecc) garantendo fra l’altro un certo effetto tampone nei confronti di repentine variazioni nelle condizioni di pH o anche semplicemente di concentrazione ionica dell’ambiente circostante.

La propensione a trattenere l’acqua porta invece con sé sia conseguenze favorevoli, come ad esempio il rallentamento della perdita per percolazione delle acque meteoriche, tipica invece delle sabbie ed anche un certo effetto plastico, dovuto allo scivolamento di particelle di argilla le une sulle altre per mezzo di quella sorta di lubrificante e al tempo stesso legante che è costituito dall’acqua: un effetto non simile a quello che si ottiene quando si prova a far scivolare fra le mani una manciata di palline magnetiche. Questa plasticità si traduce spesso in una certa tenacia, in termini di attrito interno, con la quale il terreno si oppone ai fenomeno franosi, nei confronti dei quali la sabbia non ha scampo: la quantità di acqua che permette di ottimizzare questo effetto tuttavia è un fattore critico, perché al di sopra di un certo limite l’argilla viene semplicemente “lavata via” trasformandosi in un fango pressoché liquido, tristemente noto per i disastri causati a carico di abitazioni e strade costruite subito sotto pendii terrosi ed incolti. I valori limite relativi al contenuto di acqua al quale è possibile registrare una “transizione di stato” fisico del terreno (da solido a semisolido, e successivamente a plastico ed infine a liquido) sono un parametro importante e misurabile per ogni tipologia di terreno e prendono il nome di limiti di Atterberg.

Per quanto la componente minerale ed in generale inorganica del terreno possa contribuire alla sua struttura ed in particolare alla sua resistenza nei confronti dei processi erosivi e di dilavamento, il loro effetto risulta tutto sommato irrisorio se paragonato a quello che è in grado di esercitare la componente biotica, ed in particolare vegetale, tramite il suo apparato radicale diffuso nelle realtà più mature dagli strati più superficiali, quelli dell’erba, fino ad intaccare – o se vogliamo vederla così “ad ancorarsi” – alla roccia madre sottostante.

L’ODORE DEL TERRENO

Nonostante possano essere potenzialmente un numero indeterminatamente elevato le diverse specie molecolari che potrebbero contribuire all’odore del terreno, una in particolare emerge alla nostra attenzione, essenzialmente per via della sua estrema odorosità (meglio definibile come “soglia di percezione”, ovvero la minima concentrazione della sostanza che riusciamo a percepire, in questo caso con l’olfatto).

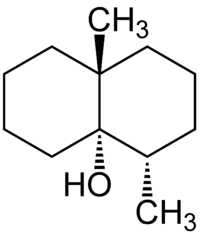

Si tratta della geosmina, una sostanza organica (precisamente un alcol terziario di tipo biciclico) prodotta da una grande varietà di microrganismi che vivono nel terreno.

L’odore della geosmina, opportunamente dispersa in quantità minime nell’aria, o anche nell’acqua, viene infatti descritto come odore di terreno. In particolare di quel terreno umido di sottobosco, fertile e ricco di sostanza organica in decomposizione, come in un bosco dopo la pioggia: non a caso la molecola è prodotta dal metabolismo di batteri decompositori d’eccellenza quali gli attinobatteri, specialmente quelli del genere Streptomyces, e da quello delle cosiddette alghe blu-verdi, meglio note come cianobatteri. Tutti microrganismi che richiedono per il loro sviluppo ottimale la disponibilità di acqua in quantità e che liberano i loro metaboliti secondari più odorosi, quali appunto la geosmina.

La geosmina si accumula anche in piante ed animali che vivono a stretto contatto con fonti della stessa molecola: essa contribuisce infatti al gusto terroso caratteristico della barbabietola, così come al sapore di fango dei pesci che vivono nei fondali melmosi d’acqua dolce.

Quando l’acqua – pur potabile in funzione della sua composizione chimica e microbiologica – evidenzia un forte odore di terra o di muffa, la responsabilità è ancora una volta da ricercare nel più dei casi nella presenza della geosmina, eventualmente in presenza di un’altra molecola analoga a questa per origine e per intensità odorosa: il 2-metilisoborneolo.

La soglia di percezione olfattiva della geosmina da parte dell’uomo, tra le più basse fra le sostanze conosciute, è inferiore alle 5 parti per trilione. Un valore questo talmente minimale che fino a pochi anni fa la stessa strumentazione gascromatografica con i migliori detector del tempo non riusciva a trovare giustificazione – almeno in termini chimici – dell’odore di terra e di muffa riportato da molti consumatori sull’acqua di taluni acquedotti. Non a caso l’analisi organolettica “a naso” dell’odore era richiesta dallo stesso D.Lgs. 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Fortunatamente a venire incontro alle necessità del consumatore sempre più esigente (si ricorda infatti che la geosmina non può essere considerata “pericolosa” nelle concentrazioni minime che riescono ad essere percepite dall’olfatto) è la tradizione popolare: quella che ci spinge ad aggiungere aceto o limone – ovvero ad acidificare – i prodotti agricoli ricchi di questa sostanza, dalle barbabietole alle carpe. La geosmina infatti si decompone facilmente a valori bassi di pH, formando prodotti di reazione pressoché inodori.

IL COLORE DEL TERRENO

Per quanto esistano terreni e terricci di colore diverso, dal nero al rosso, dal grigio al beige, credo che il colore che ciascuno di noi associerebbe con maggiore spontaneità alla terra sia certamente il marrone. Tonalità a parte, la maggiore o minore scurezza del colore è spesso condizionata da due semplici fattori, spesso trascurati nonostante la loro grande importanza ai fini della colorazione delle sostanze: la comminuzione (ovvero la pezzatura) e l’umidità.

Le sostanze bagnate, o comunque umide, appaiono nei più dei casi più scure, ed il terreno non fa certo eccezione a questa regola empirica: la terra bagnata appare più scura, e se la facciamo asciugare per bene, ad esempio sotto il sole o sul termosifone, potrà diventare chiara a tal punto da sembrare completamente un’altra sostanza.

Per quanto riguarda la finezza delle particelle, si tratta probabilmente di un constatazione un po’ meno immediata e quotidiana, ma più noi sminuzziamo un prodotto colorato, fino a macinarlo molto fine, più esso risulterà chiaro. La ragione di questo fenomeno è legata alla riflessione della luce statisticamente in ogni direzione da parte delle particelle che, in gran numero nei prodotti molto fini, tendono ad essere direzionate rispetto ai nostri occhi in tutte le direzioni spaziali possibili.

Un contributo fondamentale nella determinazione del colore del terreno, specie nella sua componente argillosa, è da ricercarsi nel suo stato di ossidazione, con particolare riferimento alla componente minerale dei metalli di transizione: in primo luogo il ferro, secondariamente altri metalli quali il manganese. Lo stesso terreno in condizioni di piena aerazione, purché ricco in ferro, con il passare del tempo tenderà al rossiccio tipico del ferro trivalente, mentre in condizioni riducenti (ad esempio in condizioni anaerobiche, specie in presenza di sostanza organica) tenderà al colore grigio-nero del ferro bivalente. Si tratta in fondo dello stesso effetto sfruttato nelle antiche fornaci greco-romane per la decorazione dei vasi in argilla dei medesimi colori.

Sgomberato il campo dalle variazioni di luminosità attribuibili all’umidità, alla comminuzione ed allo stato di ossidazione dei metalli di transizione, resta dunque la domanda: a cosa è dovuto il colore marrone del terreno?

I colori corrispondenti allo spettro visibile della luce, specie ai colori a lunghezza d’onda superiore a quella del giallo, corrispondono a strutture molecolari altamente coniugate, ovvero ricche di doppi legami alternati a legami semplici, di anelli aromatici e di gruppi carbonilici a loro volta coniugati a questi. Qualcosa in altre parole che lascia gli elettroni pi-greco dei doppi legami liberi di circolare su un orbitale molecolare il più esteso possibile. Al tempo stesso, chiunque di noi abbia provato a pasticciare un po’ con i colori a tempera si sarà reso conto di come il marrone sia un colore un po’ diverso dagli altri: il modo migliore per ottenerlo di solito è quello di mescolare, seppur in rapporti diversi, tutti e tre i colori primari dei quali disponiamo, ed anche in termini chimici – di spettroscopia molecolare – non troveremo mai un gruppo funzionale al quale corrisponde una specifica banda di assorbimento nel visibile, alla quale a sua volta corrisponde un colore visibile di tipo marrone. Anche nel campo spettroscopico, questa gamma di colori, quelli che vanno dal beige al bruno fino al marrone scuro, corrispondono ad a spettri di assorbimento compositi, caratterizzati da bande di assorbimento che ricadono in porzioni diverse dello spettro elettromagnetico del visibile: una situazione questa che nel più semplice dei casi corrisponde a molecole dotate di più gruppi cromofori diversi fra loro, nel più complesso ad una miscela di sostanze contenenti gruppi cromofori diversi.

Quando un chimico vede un campione marrone, comprende subito che non si tratta di una cosa semplice. Infatti, pur volendo escludere – cosa non facile – il contributo della frazione inorganica alla colorazione del terreno e volendo riconoscere alla frazione organica la gran parte effettiva del contributo, ci troviamo al cospetto di qualcosa del tutto diverso da quello che si potrebbe definire una sostanza chimica. Le molecole organiche che si formano dalla decomposizione delle spoglie degli organismi viventi nel terreno, formano infatti una varietà ed una possibilità di combinazioni che probabilmente è superata soltanto da quella riscontrabile negli organismi vivi. A differenza che in questi, tuttavia, i meccanismi di formazione sono tutt’altro che concertati e la variabilità di condizioni microbiologiche, redox, enzimatiche, idriche, e così via riscontrabile puntualmente nel terreno fa si che la gamma di molecole organiche che si possono formare nel processo di degradazione, fino all’eventuale mineralizzazione, degli esseri ex-viventi, sia potenzialmente infinita. Sia che si voglia considerare l’humus propriamente detto che le sue frazioni, diciamo, “un po’ più chimiche” come gli acidi umici ed in particolare la sua frazione idrosolubile nota come acidi fulvici, quello che notiamo è l’abbondanza di sistemi molecolari coniugati.

Anelli aromatici e gruppi chinonici, eterocicli aromatici e gruppi carbossilici e fenolici, che chelano spesso metalli di transizione: quello che sembra accomunare maggiormente queste classi estremamente complesse di molecole, insieme alla variabilità e ad un contenuto di ossigeno via via crescente in funzione dell’avanzamento del processo di mineralizzazione, è l’estensione della coniugazione del sistema. Una condizione questa che crea il presupposto per un’accavallarsi di bande di assorbimento in praticamente tutte le regioni dello spettro del visibile (e non solo), con il risultato di un colore nero, che solo la diluizione con la componente minerale e poco altro permetterà di stemperare in un rassicurante marrone.