Indice

L’uso di combustibili fossili è una delle cause principali dell’immissione nell’atmosfera di gas serra, capaci di alterare il sistema climatico terrestre. Una possibile soluzione al problema a livello internazionale, risulta essere l’utilizzo di fonti bioenergetiche. Per questo, negli ultimi anni, si è assistito al veloce sviluppo della gasificazione, un processo di degradazione termica di qualsiasi materiale organico di scarto finalizzata alla produzione di gas, oli e biochar. In particolare, il biochar si è rivelato essere un materiale estremamente duttile, utilizzabile non soltanto come combustibile naturale ma anche come ammendante del terreno. La sua applicazione ai suoli, infatti, permette il raggiungimento di due importanti obiettivi: l’aumento della fertilità del terreno e il sequestro di carbonio nei suoli, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

BIOCHAR: VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE

Il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti per il mondo moderno. È ormai comunemente accettato che l’aumento della concentrazione di gas ad effetto serra (soprattutto anidride carbonica, metano e protossido di azoto) nell’atmosfera influisca sul sistema climatico terrestre. Una delle cause principali dell’aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera è l’uso di combustibili fossili, pratica che può essere ridotta soltanto mediante sforzi a livello internazionale. Nell’ambito delle strategie di mitigazione del clima, una possibile e valida alternativa ai combustibili fossili è l’utilizzo di fonti bioenergetiche.

I moderni sistemi industriali per la produzione di bioenergia comprendono la pirolisi e la gasificazione, ovvero il riscaldamento di vari tipi di biomassa (feedstock), in condizioni controllate, per produrre gas combustibile di sintesi (o syngas) e oli combustibili (o bio-oli). Entrambi i prodotti possono essere bruciati per produrre calore, potenza o una combinazione delle due. Il terzo dei prodotti combustibili della pirolisi è un solido ricco di carbonio residuo, il biochar. In particolare, il biochar è una sostanza altamente porosa e a grana fine, che presenta un aspetto simile al carbone prodotto dalla combustione naturale.

Dapprima considerato uno scarto industriale, negli ultimi anni, l’interesse verso questo materiale è cresciuto enormemente data la sua capacità di migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e meccaniche del terreno, se usato come ammendante. La sua applicazione ai suoli (in Italia ancora vietata) viene praticata al fine di raggiungere due principali obiettivi: aumentare la fertilità del terreno e contribuire alla mitigazione dei ambiamenti climatici attraverso il sequestro di carbonio nei suoli.

METODI DI PRODUZIONE DEL BIOCHAR

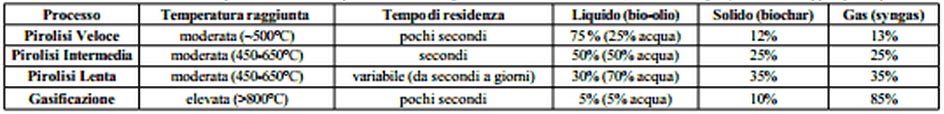

Il principale metodo di produzione del biochar è la pirolisi, ovvero la combustione di biomassa in condizioni di assenza o presenza limitata di ossigeno. Il processo di pirolisi può avere diversi fini e può essere classificato in base ai suoi parametri operativi, quali temperatura massima raggiunta e tempo di residenza.

La pirolisi lenta o slow pyrolysis è il processo che prevede la conversione termica della biomassa per riscaldamento lento, a temperature moderate (450-650°C) ed in assenza di ossigeno. Il tempo di residenza varia da pochi secondi a giorni in funzione del prodotto desiderato, syngas o biochar.

Al contrario, la pirolisi veloce o fast pyrolysis prevede tempi di residenza molto brevi (2 secondi) che portano alla formazione di una maggiore proporzione di bio-oli a discapito della produzione di biochar. Il bio-olio deriva dalla condensazione della materia organica volatile generatasi dal riscaldamento della biomassa di partenza. Si presenta come un fluido nero viscoso, composto da idrossialdeidi, idrossichetoni, zuccheri, acidi carbossilici e composti fenolici e contenente oltre il 20% di acqua. Dato il suo basso potere calorifico (circa il 55% di quello del gasolio normale), il bio-olio viene utilizzato soprattutto per la produzione di energia elettrica piuttosto che come combustibile per i mezzi di trasporto. Contiene, inoltre, sostanze biochimiche di elevato valore, rilevanti per l’industria alimentare e farmaceutica.

Infine, la gasificazione è un processo durante il quale la biomassa raggiunge temperature molto elevate (1200°C), talvolta anche ad elevate pressioni (15-50 bar). In queste condizioni, qualsiasi materiale carbonioso viene convertito in gas, principalmente composto da monossido di carbonio (CO) ed idrogeno (H2). Questo gas può essere utilizzato per la generazione di energia elettrica tramite turbine a gas o vapore (o entrambi), per la sintesi di prodotti chimici e fertilizzanti, o può essere ulteriormente raffinato ed utilizzato come combustibile liquido.

Processi differenti sono caratterizzati da un diverso equilibrio fra i tre prodotti: biochar, bio-olio e gas di sintesi. Per esempio, la pirolisi veloce porta ad una maggiore produzione di bio-oli, la gasificazione di syngas mentre la pirolisi lenta favorisce la resa di biochar. La massimizzazione della produzione di biochar avviene quindi sempre a spese di energia utilizzabile in forma liquida o gassosa. Di conseguenza, sebbene questa strategia contribuisca alla mitigazione dei gas serra, non sempre viene applicata, a causa di vincoli di mercato e/o ingegneristici.

Tramite questi processi bioenergetici, qualsiasi materiale organico, compresi gli scarti vegetali ed i rifiuti urbani, potrebbe essere totalmente convertito in biochar, bio-oli e gas combustibile.

L’utilizzo di queste tecniche ‘verdi’ deve essere considerata una valida alternativa alla combustione o alla discarica dei rifiuti dato che potrebbe consentirne lo smaltimento convertendoli in energia pulita.

APPLICAZIONE DEL BIOCHAR IN AGRICOLTURA

Diversi studi hanno dimostrato significanti benefici agronomici, come l’aumento della produzione delle colture, in terreni ammendati con biochar. La sua applicazione contribuisce infatti a migliorare la fertilità del suolo ed aumentarne la ritenzione idrica e di nutrienti essenziali per le piante, in particolare calcio, potassio e fosforo.

Sono tre i principali meccanismi proposti per spiegare come il biochar potrebbe favorire la produzione vegetale:

1) modificando direttamente la chimica del suolo attraverso la sua composizione in elementi;

2) fornendo una superficie chimicamente attiva, capace di modificare la dinamica dei nutrienti nel suolo e di catalizzare reazioni utili;

3) modificando le caratteristiche fisiche del suolo, con benefici per la crescita radicale e favorendo L’assorbimento e la ritenzione di nutrienti e acqua che risultano più disponibili per le piante.

In effetti, è proprio grazie alla sua struttura porosa e all’elevata area superficiale che il biochar influenza le proprietà fisiche del suolo, ad esempio favorendo la ritenzione idrica e aumentandone l’area superficiale.

Un altro effetto positivo consiste nell’aumento del pH dei suoli, causato dalla presenza, nel char, di sostanze basiche. Questo è particolarmente utile nei suoli acidi in cui l’aumento di pH determina un incremento della solubilità di elementi importanti per le piante, quali fosforo, calcio e potassio. Inoltre, dopo immissione nel terreno, la superficie del char subisce ossidazione con formazione di gruppi funzionali fenolici e carbossilici che conferiscono alla superficie cariche negative pHdipendenti. Questo determina un miglioramento delle caratteristiche chimiche del suolo, quali incremento della capacità di scambio cationico (CSC) ed aumento della ritenzione di acqua, nutrienti e prodotti agrochimici a disposizione delle piante e delle coltivazioni. La CSC è infatti indicativa della capacità del suolo di trattenere cationi in una forma disponibile per le piante e di minimizzarne le perdite per dilavamento.

L’uso del biochar come ammendante porta quindi ad una diminuzione della lisciviazione di elementi nutritivi importanti con conseguente aumento della fertilità del suolo e, allo stesso tempo, riduzione dell’inquinamento delle falde acquifere. Tutto questo consente inoltre un minore utilizzo di fertilizzanti chimici con importanti ricadute sia per gli agricoltori, soggetti a minori spese, sia per l’ambiente. Infatti, un minore consumo di energia e risorse porta anche ad un minore impatto ambientale.

E non è finita qui. Infatti, grazie alle sue elevate capacità assorbenti, il biochar può contribuire alla riduzione dell’inquinamento diffuso proveniente da agricoltura attraverso la sua distribuzione in terreni da cui derivano elementi inquinanti. Può anche essere possibile utilizzare la sua capacità assorbente per eliminare la contaminazione nel processo di trattamento delle acque. Diversi studi dimostrano infatti la sua efficacia nella rimozione di nitrati, fosfati, metalli pesanti, pesticidi e composti organici sia dai suoli che da soluzioni acquose.

STABILITA’ DEL BIOCHAR: POSSIBILE RISERVA DI CARBONIO NEI SUOLI

In generale, ogni forma di materia organica immessa nei suoli viene velocemente degradata risultando in emissioni di diossido di carbonio, CO2, noto gas ad effetto serra. Trasformare la materia organica in una forma altamente stabile, quindi più difficilmente degradabile, potrebbe contribuire a ridurre queste emissioni. In effetti, il biochar risulta avere grande stabilità e resistenza alla decomposizione chimica e biologica, ed è per questo considerato un importante sink di carbonio, capace di sequestrare grandi quantità di CO2 se applicato ai suoli.

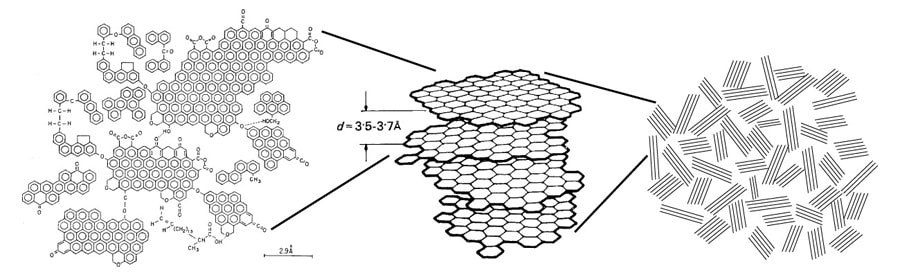

Il biochar deve la sua stabilità chimica, fisica e microbiologica alla sua composizione chimica, che risulta scarsamente degradabile. Questo carbone è infatti costituito da una complessa struttura policiclica aromatica, altamente coniugata a formare strutture cristalline. Questa lo rende recalcitrante alla degradazione sia fisica che chimica. Data la sua scarsa degradabilità, una volta immesso nel terreno, il char costituisce una riserva di carbonio per centinaia se non migliaia di anni, riducendone le emissioni in atmosfera.

La produzione di biochar può quindi essere considerata come processo C-neutro dato che la quantità di carbonio emesso durante la sua produzione equivale a quella rimossa dall’atmosfera, tramite la fotosintesi, per produrre la biomassa di partenza. O addirittura, dato che i gas prodotti durante la pirolisi non vengono rilasciati nell’atmosfera ma raffinati e successivamente utilizzati a fini energetici, il processo potrebbe anche essere considerato come C-negativo.

Oltre alla riduzione di CO2, diversi studi hanno dimostrato una riduzione nelle naturali emissioni di ossidi di azoto NxOy e metano CH4 (gas serra con potenziale di riscaldamento globale molto più elevato rispetto alla CO2) dal suolo dopo l’applicazione del biochar.

Il biochar e la produzione di bioenergia potrebbero dunque contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici globali sostituendo l’utilizzo dei combustibili fossili e, allo stesso tempo, sequestrando carbonio in riserve stabili nel suolo.

BIOCHAR: SONO TUTTI UGUALI?

Il processo di pirolisi influisce notevolmente sulle caratteristiche e proprietà del biochar e, di conseguenza, sul suo valore potenziale in termini di prestazioni agronomiche o di sequestro del carbonio. Sia il processo che i parametri di processo (principalmente la temperatura finale raggiunta ed il tempo di residenza) sono particolarmente importanti nel determinare la natura del prodotto.

All’aumentare della temperatura di pirolisi, diminuisce la resa in termini di prodotto solido (biochar). Inoltre, questo sarà costituito da una maggiore proporzione di sostanza inorganica minerale. Durante la pirolisi, infatti, la materia organica perde idrogeno, ossigeno e azoto risultando più ricca in minerali. Ad esempio, nel char prodotto utilizzando come feedstock la lettiera di pollo, il contenuto in ceneri aumenta dal 40% al 60% a temperature fra 300°C e 600°C.

Solitamente, all’aumentare della temperatura di pirolisi, segue anche un aumento del pH ed aumento dell’area superficiale del biochar.

Oltre alle condizioni di produzione, anche la biomassa di partenza gioca un ruolo importante nella determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche del prodotto. Il biochar può essere generato da biomassa organica di diversa natura. Le materie prime attualmente utilizzate, su scala commerciale o in strutture di ricerca, includono trucioli e pellet di legno, corteccia, residui di colture (comprese le lettiere, gusci di noci e pula di riso), erba, rifiuti organici, grano, residui dell’industria di lavorazione della canna da zucchero e oliva, lettiere di pollo e letame bovino, fanghi di depurazione e fanghi di cartiera. L’utilizzo degli scarti agricoli o industriali per la produzione di energia può essere vantaggioso rispetto al loro smaltimento come rifiuti.

La biomassa di partenza esercita un ruolo fondamentale nella determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche del biochar, in quanto sia la composizione chimica che la struttura fisica del materiale costituente la biomassa si riflettono, appunto, sul prodotto finale. Per esempio, il contenuto di cellulosa, emicellulosa e lignina determina la frazione di carbonio volatile (syngas) o di carbonio stabile (biochar) che risulterà nei prodotti della pirolisi. Queste componenti vengono degradate gradualmente, durante il processo di pirolisi. L’emicellulosa è la prima che subisce degradazione, nell’intervallo di temperature 200-260°C; seguita dalla cellulosa (240-350°C) e dalla lignina (280-500°C). Considerato il loro diverso comportamento termico, la proporzione tra questi componenti nella biomassa di partenza ne influenza il grado di reattività e, quindi, anche il grado con cui la struttura fisica sarà modificata durante i processi termici. Inoltre, durante le conversioni termiche, la struttura originale del materiale, il suo scheletro carbonioso, la sua porosità ed i minerali contenuti vengono mantenuti nel biochar prodotto.

Anche i rapporti elementari di carbonio, ossigeno e idrogeno sono parametri chiave nel determinare la qualità dei prodotti combustibili. Le materie prime favorite per la produzione di bio-olio e gas combustibile sono quelle a basso contenuto di minerali e azoto, quali piante legnose, biomasse erbacee e sottoprodotti agricoli (ad esempio, la paglia di cereali). Viceversa, i feedstock utilizzati per avere una più alta resa in termini di prodotto solido (biochar) sono quelli ad alto contenuto in lignina (ad esempio, i residui forestali e i gusci di noce).

RIFLESSIONI FINALI

L’agricoltura e la gestione forestale offrono un’opportunità unica e preziosa per ridurre le emissioni di gas serra. Queste pratiche producono infatti un’elevata quantità di scarti vegetali, di solito dal basso valore economico, il cui smaltimento ha un costo. Questi scarti potrebbero essere proficuamente utilizzati per produrre biochar da applicare al suolo agricolo per sequestrare carbonio, per aumentare il potenziale produttivo delle coltivazioni o anche come fonte alternativa di energia. Ad oggi, la combustione della biomassa genera il 10% delle emissioni globali di CH4 e l’1% di N2O. L’uso della pirolisi potrebbe diminuire se non azzerare del tutto queste emissioni di gas serra, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Infatti, la pirolisi delle biomasse di scarto risulterebbe un’alternativa ‘verde’ alla combustione e all’interramento dei residui agricoli. In più, l’utilizzo dei residui vegetali per la produzione di bioenergia, invece della coltivazione di colture energetiche dedicate, eviterebbe la competizione con la produzione di derrate alimentari e contribuirebbe a ridurre la deforestazione.

I vantaggi della produzione di biochar potrebbero essere molteplici, sia dal punto di vista ambientale che economico, dato che con la pirolisi dei residui vegetali si raggiungerebbe il doppio obiettivo di riciclo dei rifiuti con annessa produzione di bio-energia. Oltre ad essere una fonte di energia rinnovabile in sé, il biochar può anche essere usato per generare altre forme di energia rinnovabile, come liquido e gas biocarburanti. Inoltre, l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili, la crisi alimentare mondiale e l’emergere di un importante mercato globale del commercio di carbonio sembrano promettere un aumento degli incentivi economici in futuro.

Tuttavia ci sono dei problemi riguardanti l’uso di biochar che devono essere attentamente considerati. In effetti, il biochar è adatto per il miglioramento del terreno solo quando viene prodotto sotto le giuste condizioni. I suoi effetti sulla produttività delle colture sono molto variabili e dipendono dalle diverse interazioni fisiche e dai processi che si verificano quando viene applicato ai suoli. Inoltre, come già detto, le sue proprietà sono strettamente correlate alla tipologia di biomassa di partenza e alle condizioni operative del processo di produzione. Per esempio, se la pirolisi viene effettuata ad una maggiore temperatura, si produce un biochar conpiù alto contenuto in carbonio e maggiori capacità di ritenere nutrienti. Eppure questi vantaggi devono essere compensati considerando l’energia e i costi finanziari legati alla sua produzione. Inoltre, non tutti i rifiuti agricoli sono adatti per la produzione biochar. I migliori feedstock sono i materiali legnosi, quali noccioli di olive e gusci di noce.

Sono dunque necessarie ulteriori ricerche nei livelli di sicurezza e metodi di applicazione del biochar al suolo. Infatti alcuni tipi di biochar possono contenere contaminanti. Ad esempio, il char prodotto da vinacce contiene alti livelli di sostanze tossiche e metalli che possono ridurre la germinazione dei semi. O ancora, alcuni metodi per inserire il biochar nel suolo rischiano didisturbare gli organismi presenti e di esporre le superfici interrate alla decomposizione ed erosione. Per questi motivi, il biochar deve essere applicato ai terreni in quantità limitate e solo dopo accurate analisi.